« グレゴリー・ベイトソンの「形式、実体、そして差異」をまとめてみた | 最新のページに戻る | 「汎神論的な悪意/カニチャハーン」(さうして、このごろ2018年4-6月版) »

■ モードとTonnetzと五度圏

ロックの文脈だと、フランク・ザッパのギターソロがだいたいドリアンかリディアンだとか、サイケデリック・ロックのギターソロはだいたいミクソリディアンだとかそういうことを知って、つねづねモードについて知りたいと思っていた。

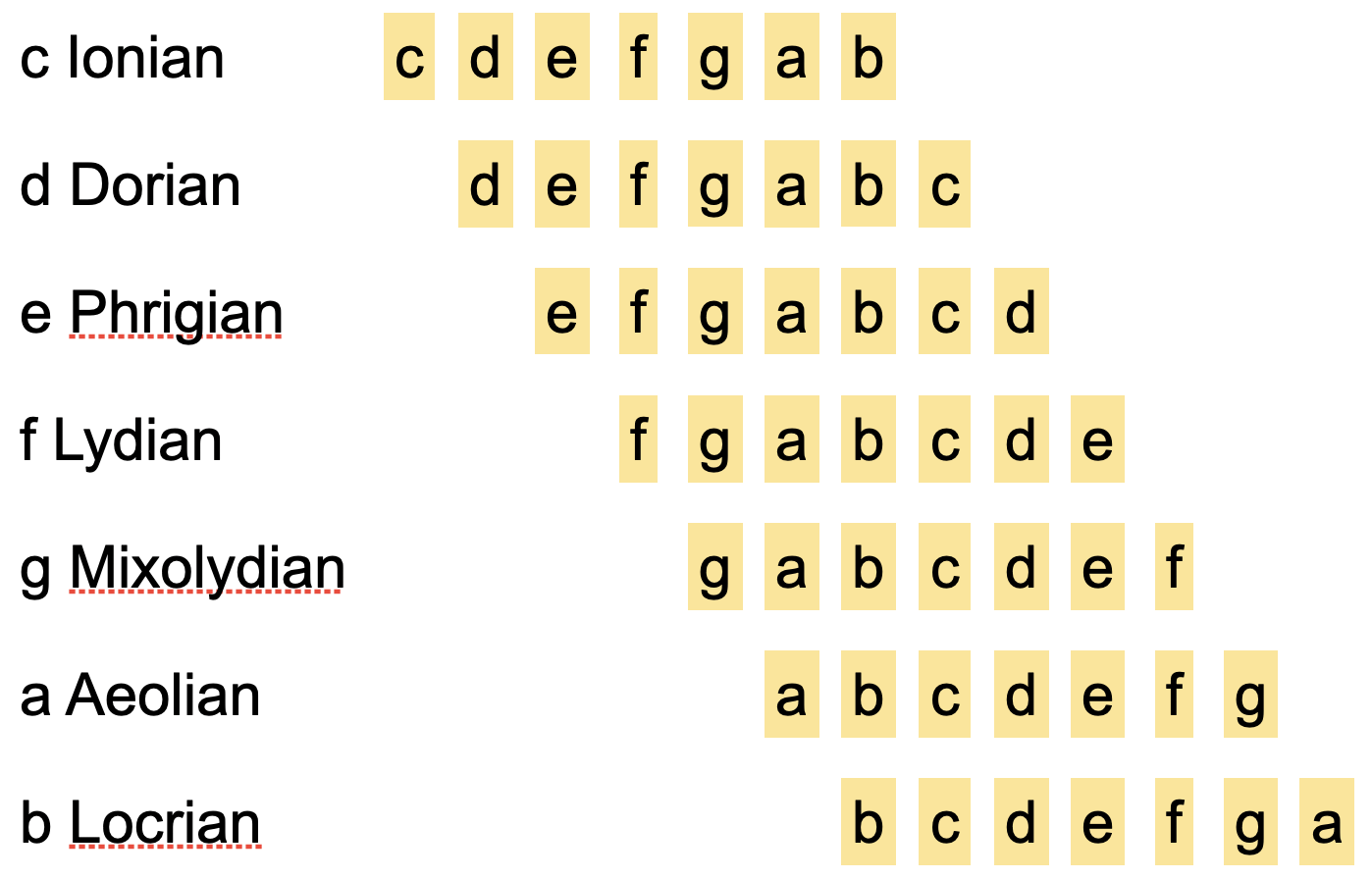

よくあるモードの説明ではこんなふうにある:

たとえばc Ionianは7つの音、c,d,e,f,g,a,bから構成される。以降コードには大文字(Cなど)を、音階や単音には小文字(cなど)を充てることにする。小文字のときはシャープは+で、フラットは-で表現。

これはいわゆるチャーチ・モード(教会旋法)というやつで、C長調の音階(スケール)には7種類のモードがあるって説明だけど、これって昔のハーモニーがない時代の音楽についての話であって、ルートの音をずらしただけにしか思えなかった。

(一つの音階(スケール)には7つのモードがある。もっとマニアックなモードがいろいろあるし、民族音楽まで入れたらきりがないが、ここでは7つのモードの話だけに限ってる。)

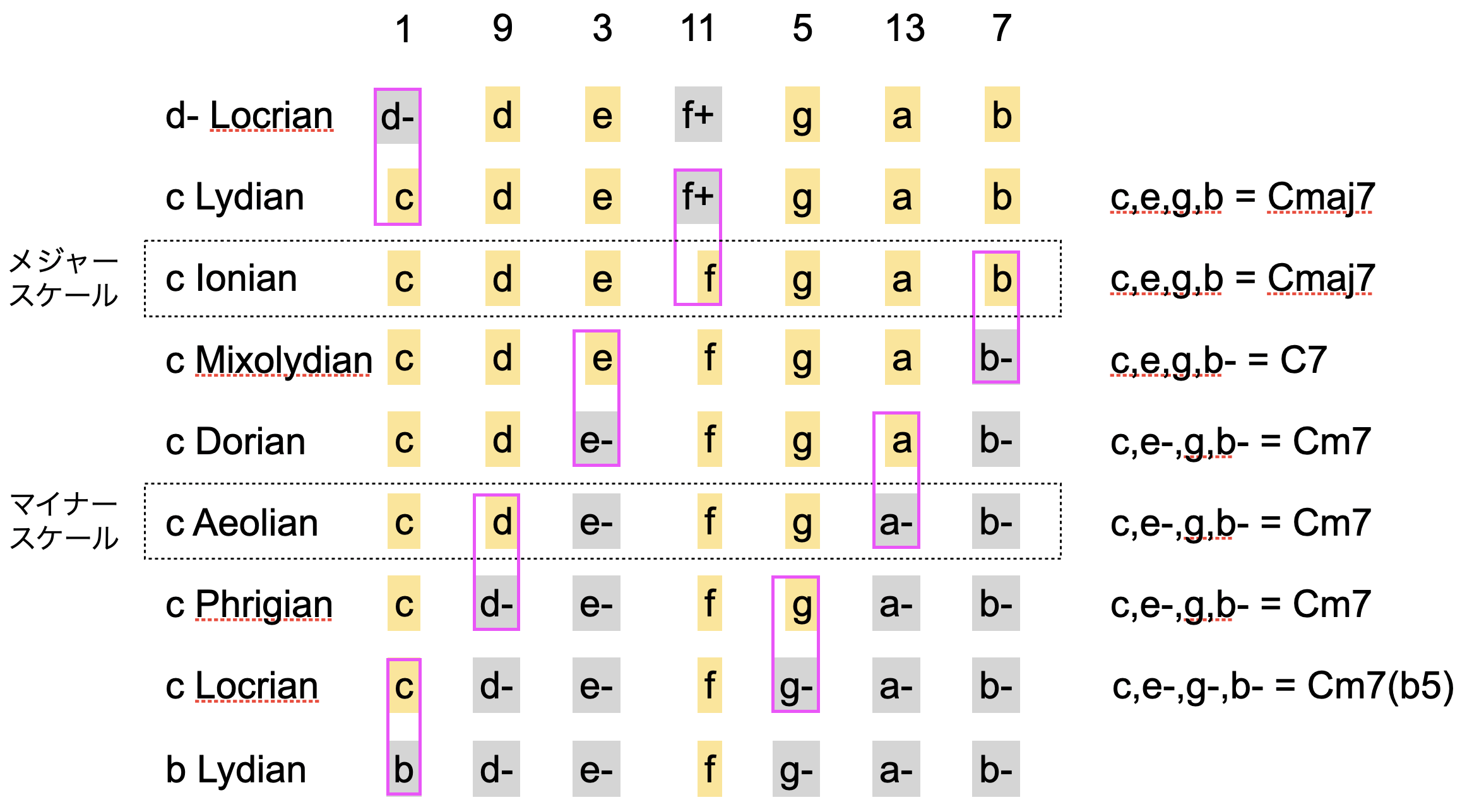

やっと納得いったのは、これを同じベース音cのモードに揃えて、近接するモードごとに並べた図を見たときで、こういうふうになる。

c Ionianは7つの音、c,d,e,f,g,a,bから構成される。元のc Ionianのときのスケール(オレンジ)を基準に、フラットかシャープがついたら灰色になるように表現。

隣接するモードの間では一つの音だけが変化していて、それはマゼンタで示している。この音が「特性音」と呼ばれるもの。たとえばDorianって基本短調なんだけど、違う感じも含まれている。このDorianらしさはc Aeolianとは違って6th (=13th)がaになっているから。

こうしてみると、長調(メジャースケール)であるc Ionianと短調(ナチュラルマイナースケール)であるc Aeolianがあって、MixolydianとDorianはその間を繋ぐように存在していることがわかる。

ルート、3度、5度、7度の音を並べるとそのモードの基本的なコードが作れるけど、c IonianがCmaj7で、c AeolianがCm7で、たしかに長調と短調に分かれている。そして、DorianとPhrigianは短調の仲間であることがわかる。いっぽうでLydianとMixolydianは長調の仲間なのだけど、MixolydianのほうはC7ができるので、ブルースっぽい感じがあるのもわかる。

c Lydianの上にはd- Locrianがあるし、c Locrianの下にはb Lydianがある。このようにして、12音のルートそれぞれに7つのモードがあって、全部で84個のモードが隣接して輪のようにつながっている。

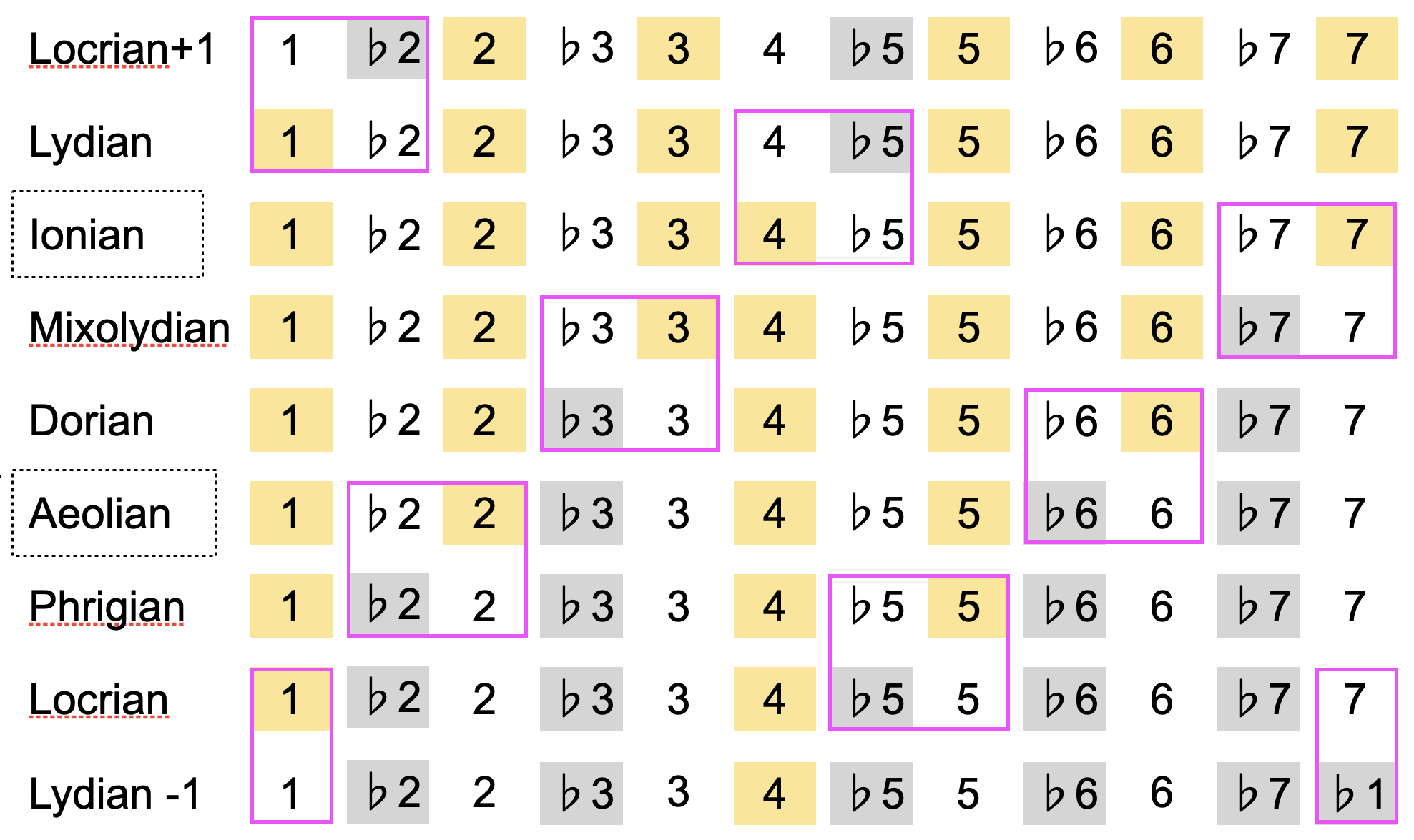

一般的には、ルートの音からの相対的な音の高さを使って1,2,3,…,7で表現するので、以下ではこれを使って書く:

たとえばc Ionianは7つの音から構成されるが、それをルートを1度として、2,3,4,5,6,7で表現する。

Dorianは短調のスケールAeolianからb6を6に上げているところが特徴なのでこの音を入れるとDorian的になる。

たとえばGreensleevesの出だしには2通りあることが知られているけど(Wikipedia)、

Greensleevesの出だし。上はd Aeolian版、下はd Dorian版。

上のd Aeolianのほうは、b-音が短調らしさある。ちょっと泣かせ過ぎっていうか。下はd Dorianでは、b-音でなくb音なので、マイナー感が薄れて、ちょっと不思議な感じが出る。ここが好き。

なお、音階記号で書くときは、上のd Aeolianはチャーチモードの7つ組の中ではf ionianと同じグループ。だから調号(ト音記号のすぐ右)ではbにフラットの記号がつく。一方で下のd Dorianはチャーチモードの7つ組の中ではc ionianと同じグループなので、調号には記号がない。

スカボロー・フェアもe Dorianなので、"[G] Parsley, [Em] sage, rose[G]ma[A]ry and [Em] thyme" と明示的にAコードを入れてコードでもドリアン的になってる。ふつうならEm-AmとなるところでEm-Aとなるのがドリアン的なコード進行というわけ。

同様に、Lydianは長調のスケールIonianから4を#4に上げているところが特徴なので、この音を入れるとLydian的になる。C-Dのように。

Mixolydianは長調のスケールIonianから7をb7に下げているところが特徴なので、この音を入れるとMixolydian的になる。C-Bbのように。Phrygianは短調のスケールAeolianから2をb2に下げているところが特徴なのでこの音を入れるとPhrygian的になる。Em-Fのように。

Locrianはどちらからも離れているが、Phrygianから5を変えたとも言えるし、Lydianから1を変えたとも言える。いちおう円環は閉じるようにはなっているが、ダイアトニックコードのBm7(b5)だけ仲間はずれなのと同じように、Locrianも仲間はずれっぽい。

いつのまにかモードとコード進行の話になっていたけど、このへんもずっとわからなかった。というのも、モードジャズの文脈では、Miles DavisのKind of BlueとかJohn Coltraneとか、それまでのコード理論での縛りから開放されて長時間のアドリブを取るためのモード奏法っていうことが強調されるため、コード理論とは相容れないように書かれていたから。

でも、後述する竹内 一弘氏の著書を読んで、スケールとモードが先にあって、そこからコードと使えるテンションが決まる、という考えに馴染めば、モードにコードが乗っていいってことに納得できた。

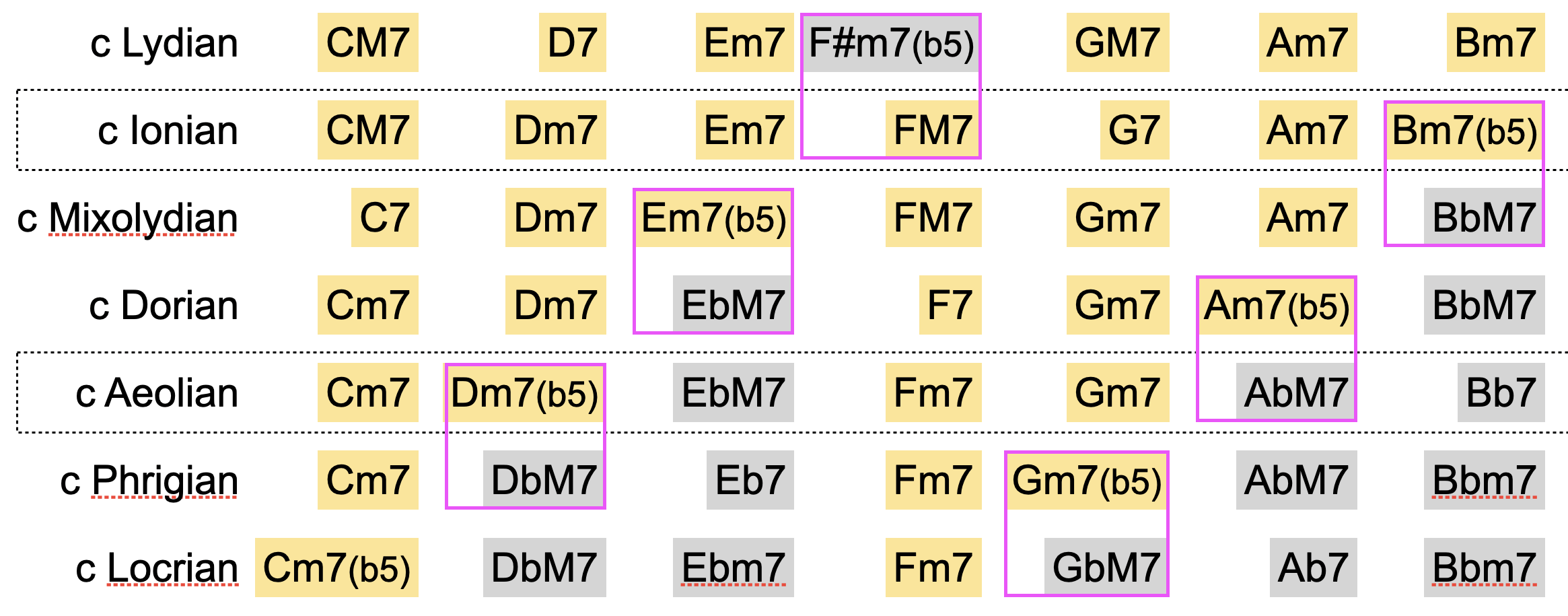

だから、こんなふうにモードとダイアトニックコードを並べることができる。

スペース節約のため、Cmaj7はCM7と表記。他も同様。

c IonianでのダイアトニックコードはCM7, Dm7, Em7, FM7, G7, Am7, Bm7(b5)となる。これはc Ionianを構成する音c,d,e,f,g,a,bで4和音作ると自動的に決まる。

同様にして、c Mixolydianでは特性音に対応した部分がBbM7になってる。これがさっき書いた、c Mixolydianでの独特のコード進行 C-Bb-F-C の説明になってる。(Hey JudeとかLoadedとかで聞こえるあれ。)

でここからが本題なのだが(遅い!)、以前音のトーラス(Tonnetz)について書いたことがあるけど(「和音の幾何学、つづき」)、モードについてもtonnetzと五度圏を考えながら見直してみたらもっと面白くできそう。さっそくやってみた。

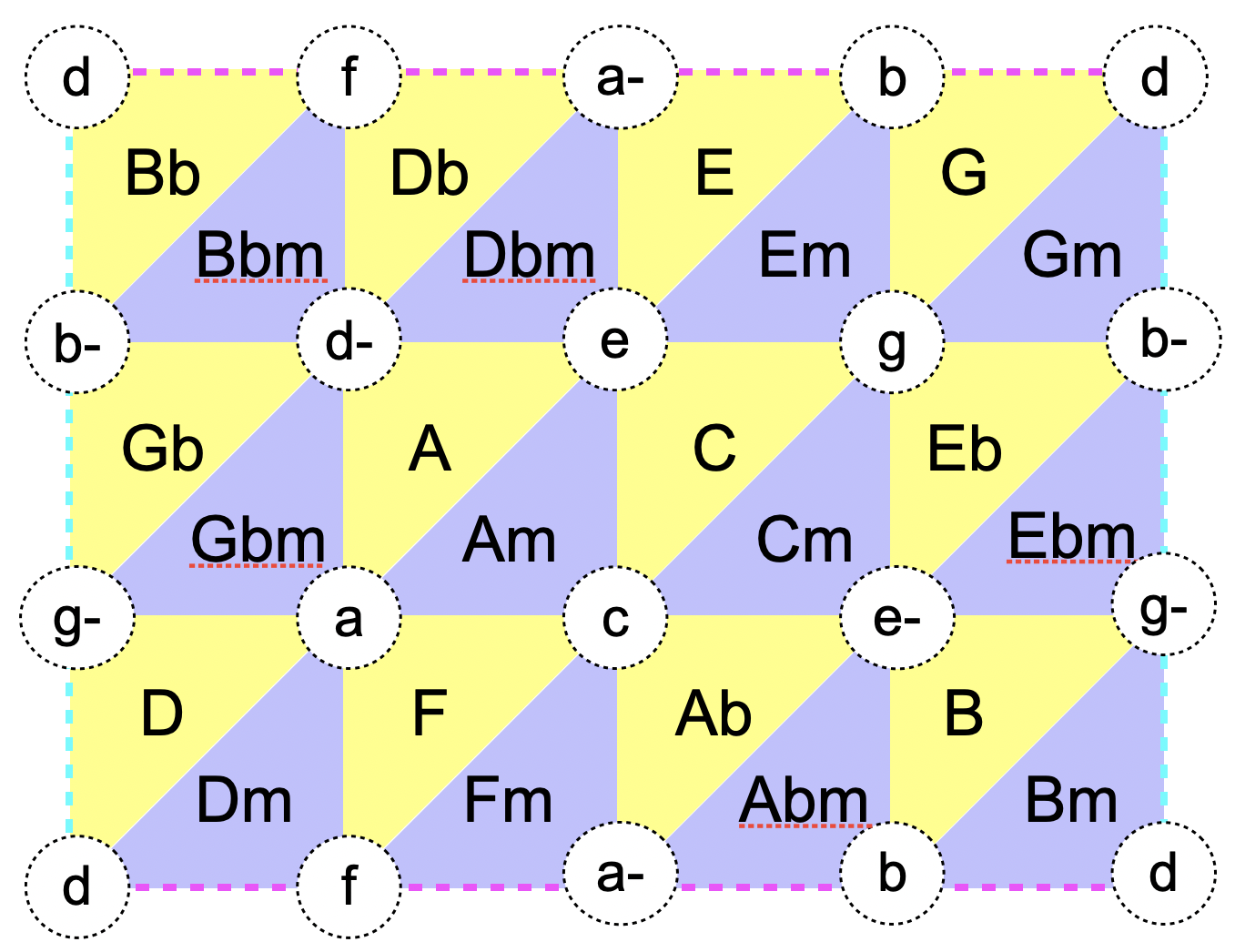

まず、「和音の幾何学、つづき」で書いたように、12音がつくるメジャーコード、マイナーコードは全部で24個あって、そのコードを構成する3つの音で三角形を作ると、このように表示できる。

上の辺と下の辺は一致する。左の辺と右の辺は一致する。つまりこの表の上下と左右はつながっていて、実際にはトーラス構造になっている。

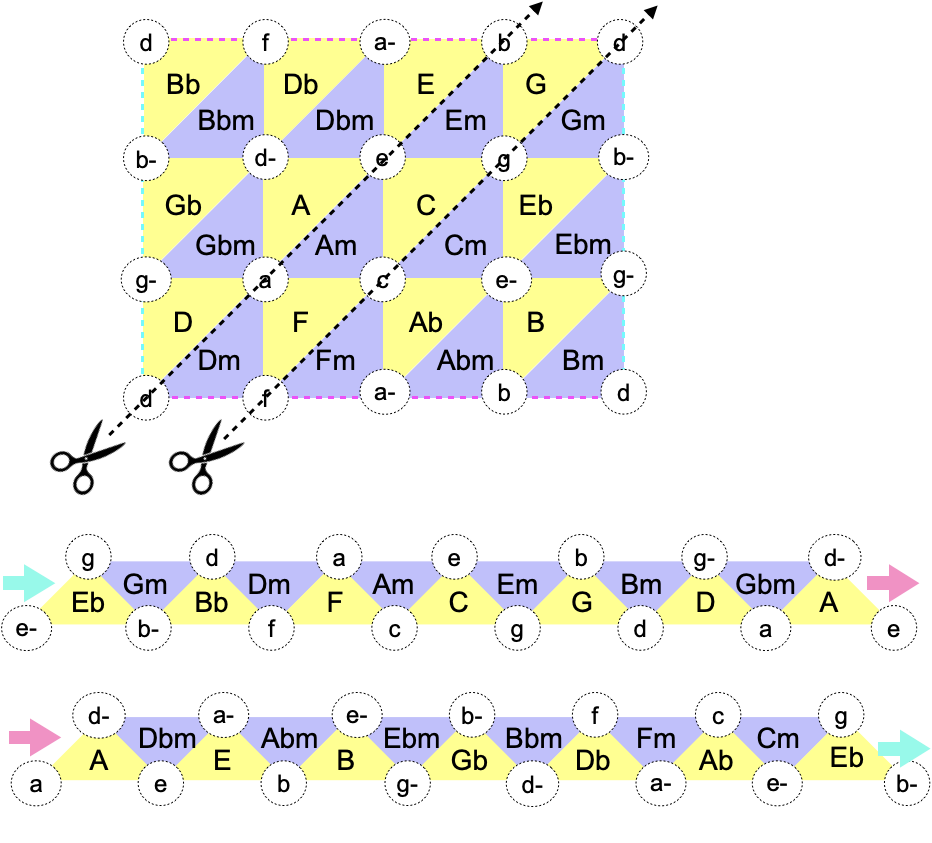

このトーラス構造にハサミを入れてやるとひとつながりの輪っかになる。こんなふうに。

このなかにすべてのスケールとモードが入ってる。たとえばc ionianはどこにあるかというと、

図の上の部分がc ionianの構成音(c,d,e,f,g,a,b)とそれによるコードが連なった部分だけど、これはながり輪っかのいち部分でしかない。でも、Bbコード、Bmコードの代わりにBdim(Bm7(b5)の三和音バージョン)を置くと、この中だけで小さいリングができてしまう。これが以前のブログでも書いた、Bm7(b5)でつじつま合わせしているって話。

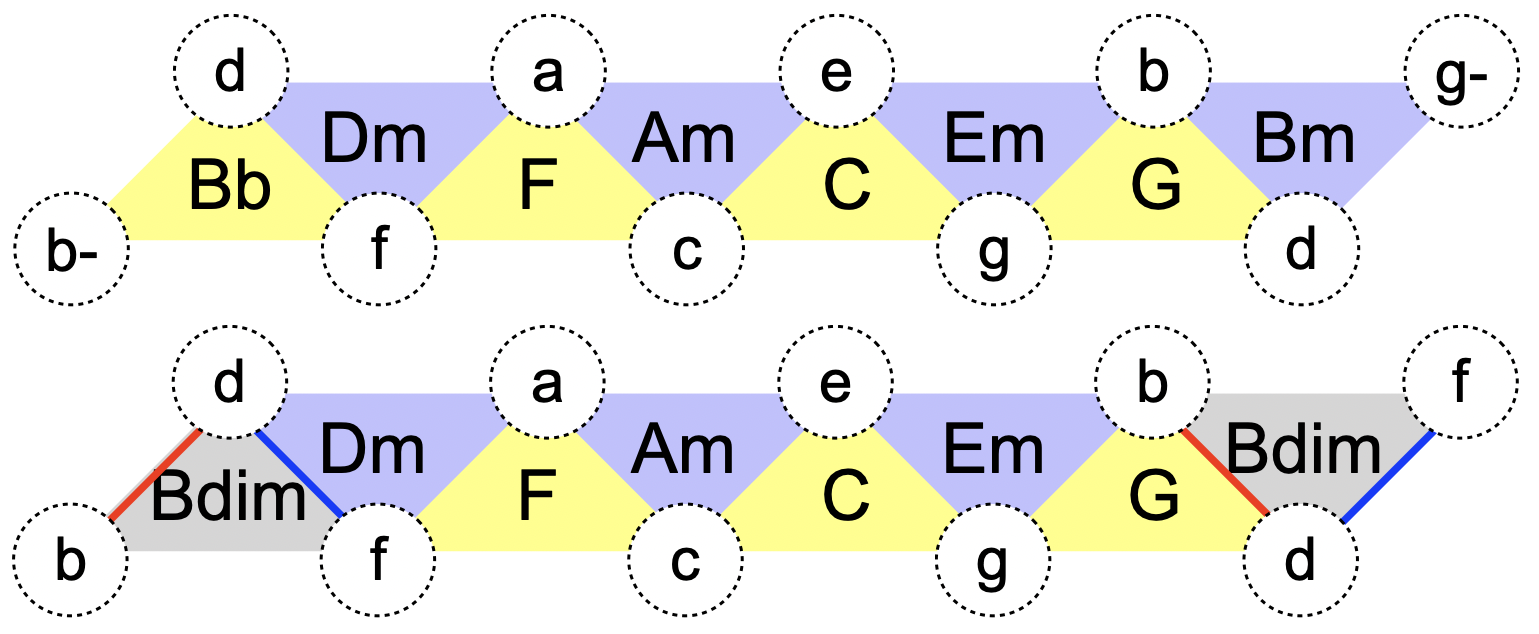

この図でさらにテンションについて考えると、

隣り合うコードの三角形をタイルのようにつないでやると、Cコードの三和音(c,e,g)からさらにテンションが付加されてゆく様子が見える。

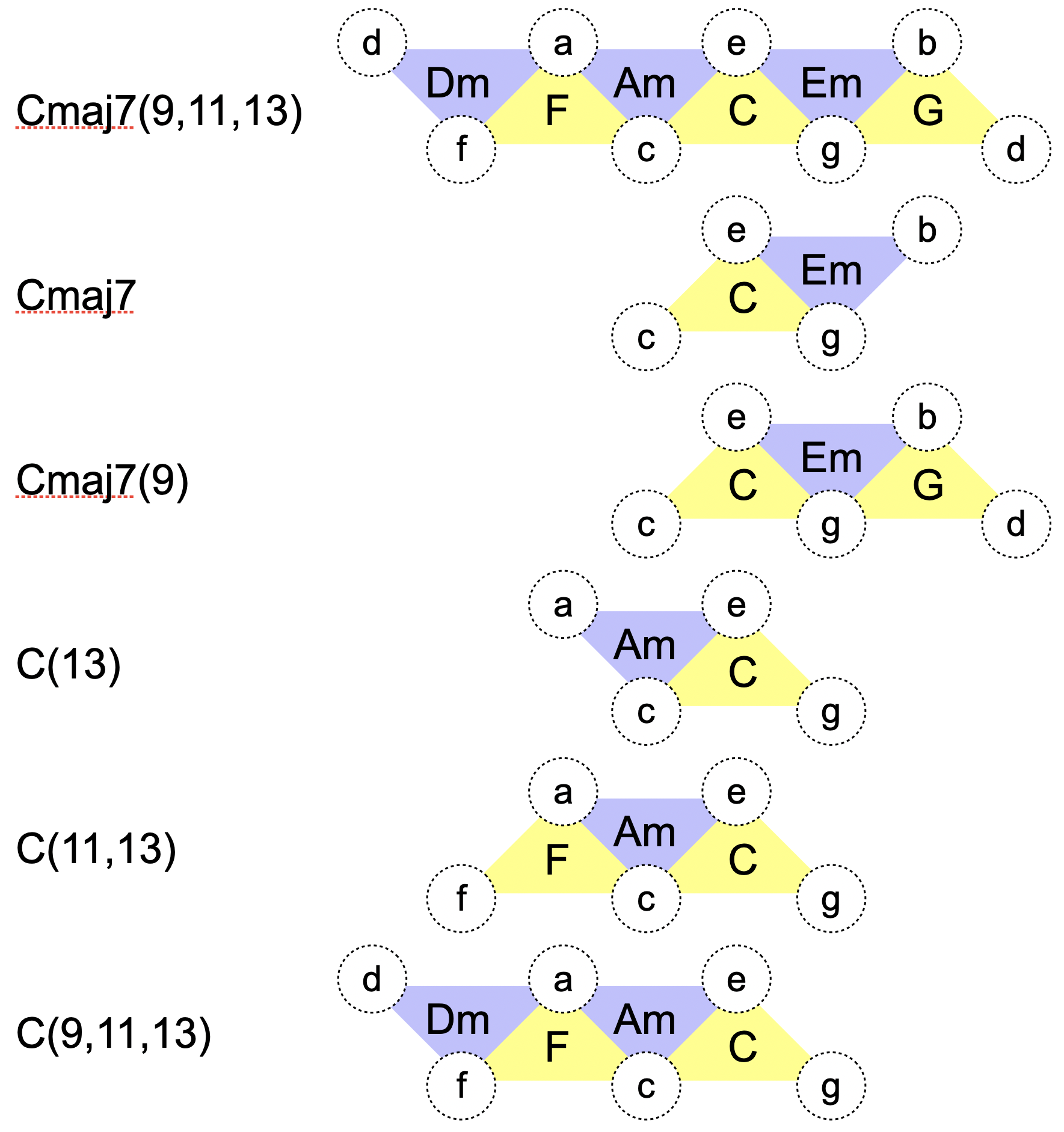

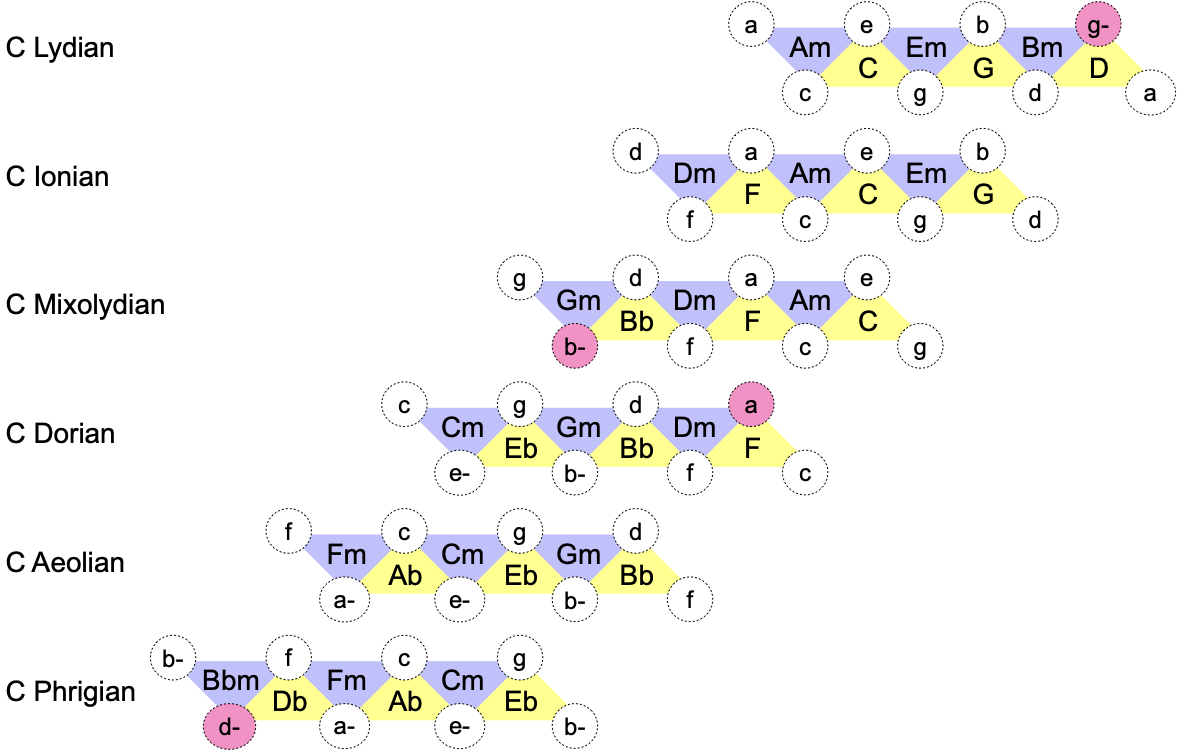

さっき「このなかにすべてのスケールとモードが入ってる」って書いたけど、cをルートとする7つのモードについて並べてやればこうなる。

特性音(マゼンタ)はIonianとの比較、Aeolianとの比較で異なるものだけ表示。

そう、ひとつながりの長い輪をシフトさせてゆくと、さっきの隣り合ったモードが全部隣り合って出てくる。もちろん特性音(マゼンタ)は隣接するモードとは共有してない音だから、端っこに出てくる。

これはもちろん偶然でもなんでもなくて、五度圏の性質を言い換えただけのことに過ぎない。

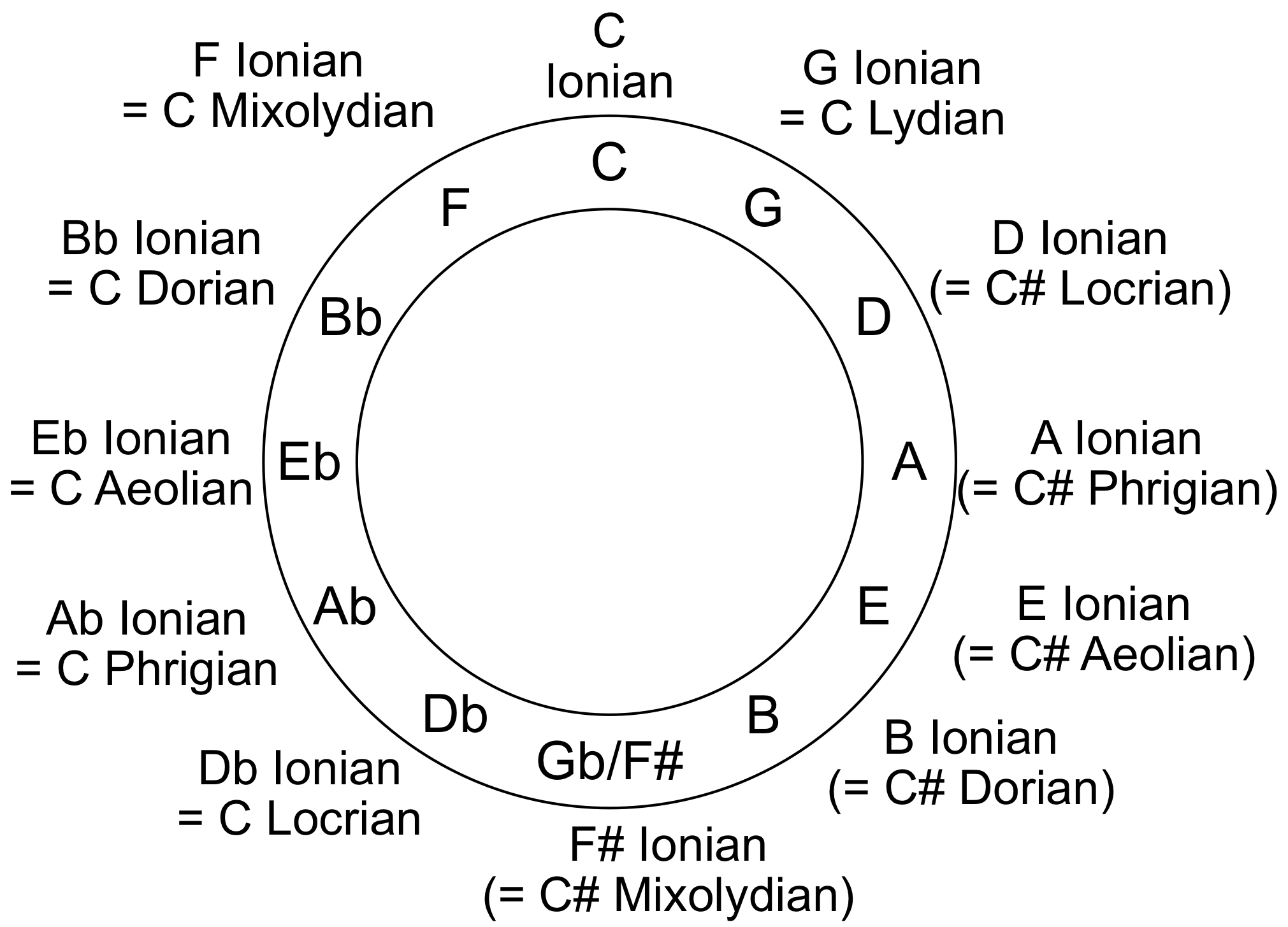

五度圏を書いてみると、12音階にそれぞれ7つのモードを割り振ることができる。てっぺんがc Ionianで、左がf Ionianで、右がg Ionian。左のf Ionianのグループにc Mixolydianがいて、右のg Ionianのグループにc Lydianがいる。これが隣接したモードの関係が毎度出てくることの理由。

12音階に7モード振るから均等にならない。右半分はc音がないから、とりあえずc#音で表現しておいた。ここでは表現できないけど、z方向に螺旋状になって84個のモードがある。

というわけで、自力でいろいろいじってみたら面白かったけど、けっきょく五度圏の特性を違った見方で見ただけだよね、ということだった。今日はここまで。

参考文献:竹内 一弘氏の以下の著書が非常に参考になった。

- ギター演奏の常識が覆る!99%の人が知らない「本当のスケール練習&活用法」 全ジャンルでのプレイ&曲作りに役立つモードの新常識

- エレクトロニック・ミュージック・クリエイターのための作曲アイデアと表現テクニック

二番目の本とかこのタイトルで全編モードについてなのでびっくりさせられる。Amazonのレビューでも結構文句つけられてる。でもモードの理解にはすごい役立った。