« 「pooneilさんのもやもやクリニック」(さうして、このごろ2022年6月版) | 最新のページに戻る | 「西瓜、千石自慢らーめん、第一農場」(さうして、このごろ2022年7月版) »

■ CHAINセミナー 鈴木健「複雑な世界を複雑なまま生きることはいかにして可能か」に参加してきた

[前口上]

北海道大学人間知・脳・AI研究教育センター(CHAIN)では定期的にCHAINセミナーというものを開催していて、学際的な研究をしているさまざまな人にトークをしてもらってる。これまでにCHAINセミナーについてはCHAINのwebサイトの情報を確認してほしい。

それで第29回となるCHAINセミナーでは「なめらかな社会とその敵」の著者であり、スマートニュース株式会社の代表取締役・CEOでもある鈴木健さんにトークをしてもらった。ちょうど10月に「なめらかな社会とその敵」がちくま学芸文庫から文庫版として加筆されたものが出た、というタイミングでもあった。

講演のタイトルは「複雑な世界を複雑なまま生きることはいかにして可能か」というもので、これは氏の「なめらかな社会とその敵」での主要な問いを持ってきてる。セミナーの要旨などはこちら: https://www.chain.hokudai.ac.jp/events/3059/

講演はCHAIN公式Youtubeチャンネルから視聴可能になってる。動画はこちら: 第29回 CHAINセミナー 鈴木健「複雑な世界を複雑なまま生きることはいかにして可能か」 ついでに埋め込んでおきます。

このセミナーが実現したのは、CHAINの専任教員の鈴木啓介さんとCHAINの兼務教員の飯塚博幸さんが鈴木健さんと(東大駒場の)池上高志ラボの同窓生であるという繋がりがあったからだ(注1)。

私自身は鈴木健さんの活動については2000年代後半にisedでのPICSYの話とか、CNET Japanブログとかを読んでいた。それで2013年に「なめらかな社会とその敵」が出版されたときはけっこう話題になっていたのだけど、途中に数式が出まくる場所があるのを見て、ずっと読まずにいた。

それで今回のCHAINセミナーがある機会に「なめらかな社会とその敵」文庫版を読んで、講演に参加してきたので、この本と講演について考えたことをメモしておきたい(注2)。以下鈴木健さんの本については「なめ敵」と略することにする(ページは文庫版のページを示す)。

[講演の概要]

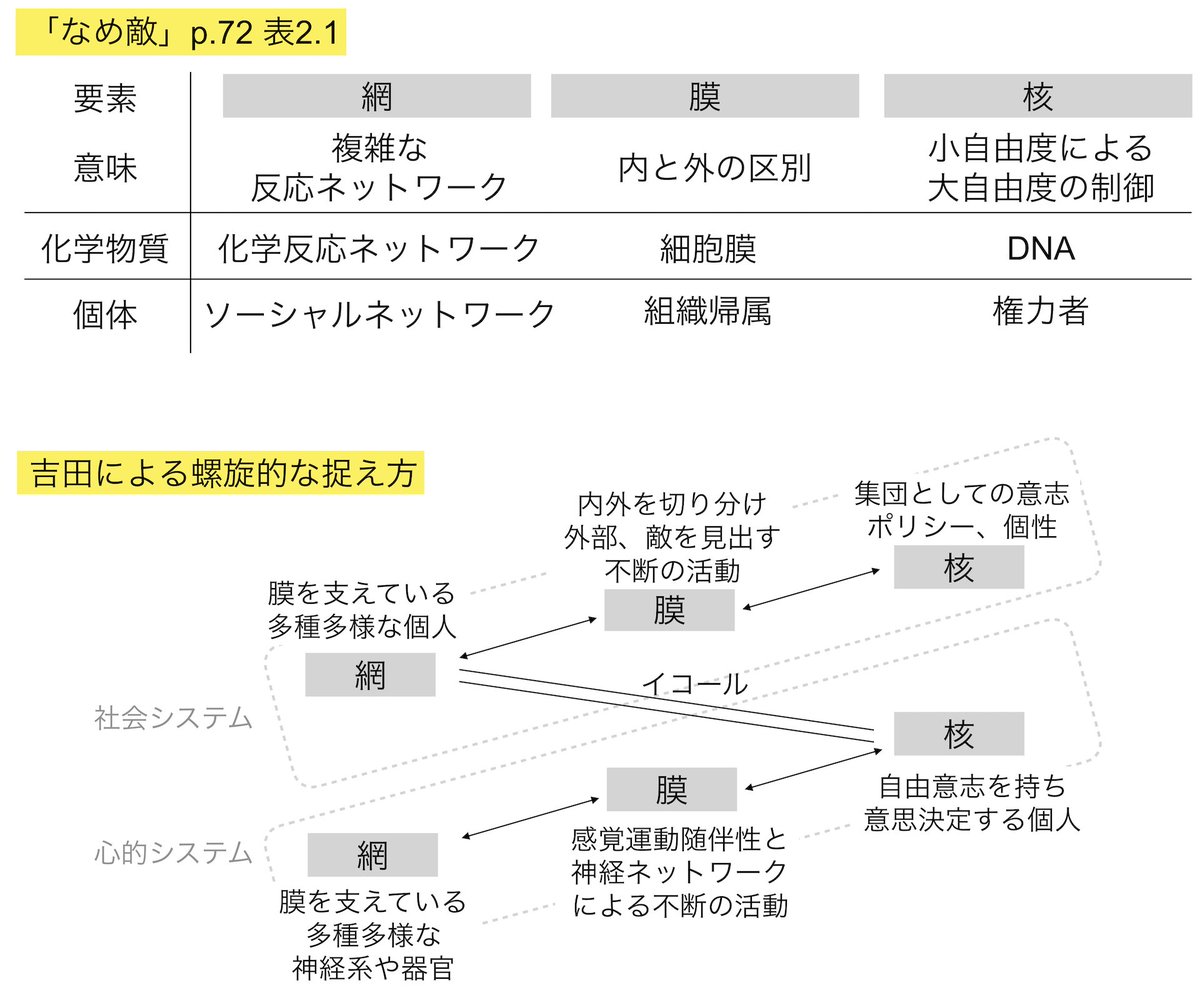

講演は「なめ敵」の章立てに沿ったものになってる。まず1,2章は基礎論で、オートポイエーシスの考えをもとに、核-膜-網という構造が生命システム、認知システム、社会システムなどで反復して現れることを提示している。それを踏まえて、鈴木健さんが提案する伝播投資貨幣(PICSY)の話(3-5章)、分人民主主義(Divicracy)の話(6-7章)、構成的社会契約論(10-11章)について紹介される。

あいにく1時間のトーク(15分ほど延びたけど)でかぎりがあるので、それぞれについては細かい話はせず、おもにその動機とかについての話をしてる。あと8-9章ははしょってる。ここでは人工知能の研究の歴史を、核-膜-網になぞらえるということをしていて、個人的にはツッコみたかったのだけど。

最後に「なめ敵」の文庫版で追加された「なめらかな社会への断章 2013-2022」について話をしてる。ここでは「なめ敵」が出版された2013年以降の動向についてコメントがされている。まずは本書で提案されたものと近いものが実現していることを説明する。つまり暗号通貨が使われるようになった。イーサリアムのスマートコントラクトは、構成的社会契約論で議論された「契約の自動実行」が実現している例だ。いっぽうで「なめらかな社会を作るために膜を緩やかにしていこう」という本書の主張に対して、じっさいの世界はむしろ逆に分断へと進んだことが指摘される。

このような現実について、鈴木健さんはさらなるイノベーションが必要であるという立場にあり、「わたしたちがイノベーションを起こさない限り世界は変わらない」と表明して講演を閉じる。「なめ敵」で提唱された考えがじっさいに世界に影響を及ぼすのには300年かかるかもしれないという見積もりを、グーテンベルグの印刷技術(1445年)が宗教革命を経て市民革命(1789年)が起きるまで300年かかったということからの類推で議論している。

こんなかんじの講演が行われて、会場では活発な質問が飛んだ。わたしもいろいろ聞きたいことはあったが、CHAINの学生たちが活発に質問を投げかけていたので、みんながんばれ、とおとなしくしてた。(<-後方彼氏ヅラ)

そのあとの懇親会でわたしも多少鈴木健さんとは話ができたので、いくつかコメントしてみた。あまり時間がなくてまとまった話はできなかったので、以下で考えたことをまとめてみる。

[第1,2章について: 核-膜-網の関係]

第1,2章では、がっつりとオートポイエーシスの話をしている。生物の生きている特性を取り出すために、オートポイエーシスの理論そして「なめ敵」では「膜」に注目する。ちょっとここでわたしがいま田口茂さんと書いている本のために作った説明を書いておこう。(こちらの本は来年度の出版を目指して執筆中。乞うご期待。)

単細胞生物は細胞膜を持っていることで代謝反応が可能になっている。これは、代謝反応が可能になるためには物質が拡散せずに細胞膜の中で充分高い濃度を保つことが必要になるからだ。そしてこのような代謝反応によって細胞膜自体も作り上げられる。このように[細胞膜による濃度の維持というプロセス]と[代謝反応というプロセス]が互いに互いを可能とするような関係にあるということが、Varelaの言う「生物学的自律性 biological autonomy」だ。

このような生物学的自律性によって細胞は「内」と「外」とを区切り、「単体unity」と「世界world」を区別するようになる。これがミニマルな自己(個体性individuality)の起源となる。このようなミニマルな自己が視点を持つことがミニマルな主観性の起源であり、さらにそのミニマルな自己にとっての意味が生成される(sense-making)。

いっぽうで単細胞細胞で行われていることを虚心坦懐に見るならば、それはただの化学反応の集まりにすぎない。このようなネットワーク「網」を「なめ敵」では「膜」に対置するものとしてもってくる。

そしてさらに細胞の「核」の概念を持ってくる。細胞核はDNAに遺伝情報を持っていて、それがmRNAに転写され、タンパク質に翻訳される。いわゆるセントラルドグマというものだが、このような意味で「核」は中央からの制御をするものとして捉えられる。しかし「なめ敵」での語られているように、このような「制御」的な視点というのはあくまでも外側からの見方だ。生物にとっては、生物学的自律性の中で、あたかも制御をする中心としての役割を果たすようになっただけであり、じっさいには「網」の中で「制御するもの」は「制御されるもの」から切り離せないような形でその役目を果たしているにすぎない。

このようにして単細胞生物が、本質的には「網」であるものが「膜」を持つことで個体性を獲得し、あたかも「核」が司令して制御されるようなものとして取り扱われる。より正確に言うなら話は逆で、あたかも「核」で制御されているように見えるものが「膜」によって維持される自律性であり、そしてそれをさらに微細に見てゆけば化学反応の「網」にすぎない。このようにまるで仏教での瞑想のステップを進むように解像度を上げてゆくプロセスがあるということだと思う。(この「解像度」というところは「なめ敵」ではなくてわたしの読みなのだけど、「解像度」についてはのちほど再訪する。)

このようにして「なめ敵」では「核」-「膜」-「網」という関係を持ってきて、これが単細胞生物だけでなく、神経系を持つ個体(=多細胞生物)、他者、社会、というところで繰り返し出てくる構造であると議論する(「なめ敵」第1章p.45の表1.1など)。ここで「膜」-「網」を対置するのはオートポイエーシスの中でよく出てくる話だけど、「核」を持ってくるのは「なめ敵」特有のアイデアだと思う。

また、単細胞生物がオートポイエーシスであるのと同様に、神経系を持つ個体や社会がオートポイエーシスである、というような議論はMaturanaやLuhmannとかがしてきた。私自身はオートポイエーシスの概念を社会とかに当てはめるのを避けるVarelaの立場の方を支持している。では「なめ敵」ではどうか、Luhmannと同じなのか、というとそうではないと書いてる。

生命システムと社会システムがにているのはアナロジーや形式的同型性ではなく、一方がもう一方を包摂する現象であることに由来する。したがって、社会システムにおける膜と核の問題は、生命システムにおける膜と核のアナロジーではない。社会システムにおける膜と核の問題は、生命システムにおける膜と核の進化的展開なのである。(「なめ敵」第1章p.31)

この「進化的展開」というところがすごくいいなと思った。生命システムと社会システムがそれぞれオートポイエーシスであり同型的な構造を持っているという話は、それだけではどうしてそうなるかの必然性がないし、同型的な構造を持っていると主張するためにいくらでもこじつけが可能だ(注3)。でもそこに進化的展開があるのならば、神経システムにも社会システムがどのような基盤的構造によって拘束条件を与えられたうえで、進化的に(歴史的展開として)多様な実現可能性がありえることを排除しない。

この議論は「なめ敵」においては以下の理論的要請がある。つまり、「なめらかな社会」をつくるためには「膜」の部分を自他の峻別するようなものでなく、もっとゆるやかなものにするように社会制度をデザインしようとしている。それがPICSYであり、分人的民主主義だ。でも社会システムはオートポイエーシスであり、単細胞生物のオートポイエーシスと同型であるということになると、そのようなゆるやかな膜がまるで論理的に不可能であるかのように見えてしまう。

でもそうであるならば、生命システムと神経システムと社会システムとはもっと緊密な構造であるべきで、「核」-「膜」-「網」という構造の反復だけでは不十分ではないだろうか?このようにわたしは考えた。つまりこれらのシステムは平行に構造を持っているのではなくて、らせんのように構造化されているのではないかということだ。ちょっと説明してみよう。

(12/26追記: 図を作って追加した。)

まず社会システムからはじめよう。ソーシャルなネットワーク「網」では個人は点となって他人とつながっている。ソーシャルなネットワークの挙動はリンクの強さなり取引の量なりで扱えるかもしれないが、それはただの点だ。そのような点として扱ったとき個人は「核」でもある、つまりあたかも自由意志を持っているかのように行動し、自由意志の存在を前提に故意か過失かに基づいて責任が問われるような存在でもある。でもそのような個人について解像度を上げてみると(これがさっきの「解像度」の話のつづき)、個人とは「膜」である、つまり身体を持ち、内受容感覚と感情を持って行動している。このような「膜」としての特性を支えているのが、神経システムとしての「網」だ。

おなじような関係は神経システムと生命システムの間でもあるだろう。このようにして生命システムと神経システムと社会システムはらせんのような構造を持っているのであって、「核」-「膜」-「網」はけっして一方向的なものでもない。

いまの話をパラフレーズしてみる。他者と自分がべつべつの離散的なオブジェクト(点)と捉えたとき、「核」で言うような因果による関係、支配、制御による記述が可能になる。しかし、他者と自分の間が「膜」によって切り離されているのが見えるようになったとき、身体性と自己の拡張が見える。この「膜」による自分と他者との境界をとっぱらって観るならば、そこにあるのは関係によってそれらの意味がそのつど規定されるような縁起で成り立っていることを知る。このように空間的な解像度を上げてゆくことで仏教で言うマインドフルな見方が可能となる。

このようにしてみると、いわゆるネットワーク科学的な見方はあまり縁起的とは言えない。他者と自分がべつべつの離散的なオブジェクト(点)と捉えたものとして扱っている。ネットワーク科学的に扱われたもの(ソーシャルネットワーク)は、個人のレベルにとっては「網」ではなくて「核」だ。いっぽうで社会システムの中では政治グループなり、国家なりさまざまなある種の意志を仮構できるような「核」があるのに対して、でもそれは個人と個人のつながりにすぎないものであり、なにか静的な固定した関係があるのではなくて、そのつどのコミュニケーションに寄って動的に関係が構築されるものである。こういう見方は「網」だろう。

こうしてみると、社会レベルにおいて「網」だったものが、個人レベルにおいては「核」になっているということがありうる。このようにして生命システムと神経システムと社会システムはべつべつの同型システムではなくて、らせんのようにつらなった構造をしているということが言えたのではないだろうか。

なんて話を講演後の懇親会で鈴木健さん、鈴木啓介さん、飯塚博幸さんたちと話していたら、それって"Powers of ten"だね!なんて話になった。そのときはあんまり長々と説明する時間はなかったけど、上みたいなことを考えていたというわけ。

(Varelaはこのような複数のオートポイエーシスについての関係について深入りすることは避けていたように思う。「無記」を貫いていたというか。注3にも書いたけど、このような話をすると「構造的カップリング」の話を避けることができない。このあたりについては別の機会に文章化したい。)

[第8,9章について1: ネットワーク主義と「網」]

つぎは8-9章について。今回の講演でここは端折られていたけど、ここでは計算機/コンピューターの歴史を、核-膜-網になぞらえるということをしている。つまり認知主義的な人工知能の時代はチューリングマシンを推定した万能機械主義であり、「核」の発想だと。それにつづく身体環境主義の時代はアラン・ケイによる、コンピューターをインタラクションの相手として考える「膜」の発想だと。そしてWWWによるネットワーク主義の時代はよりプリミティブに自然現象の相互作用を繋げた「網」の発想だという(「なめ敵」第8章 表8.1, p.276など)。

ここは非常に面白いけど、そのネットワーク主義はほんとうに「網」と言えるようなものだろうか? 上にも書いたけど、いわゆるネットワーク科学が身体を持ち感情を持つ人間を抽象化して点として扱うとき、それはむしろ「核」として扱っていることになる。だから、いまのネットワーク科学がそのまま「網」となるわけではない。鈴木健さんもそこはわかったうえで、だからいっけん突飛な"Internet of cells"という発想が出てくるんだと思う。

胃の生理学的状態(を内受容感覚としてモニタしたものが"Gut feeling")のような、人間の個体レベルよりももっと微細なものをモニタし、相互作用させる網の中に入れるというのが"Internet of cells"の動機だ。そしてそれは人間という個体を、自由意志を持ち、意思決定するものとして捉えるところから、さらにサブパーソナルな過程を身体として持っていて、それらを意思決定に参加させようという考えだ。そしてそれは理性と感情の統合について技術を使ってイノベーションを起こそうという動機を持ってる。

そういう意味で、「網」となるネットワーク主義はまだ到来してない。それを実現するためにはやはりなんらかのイノベーションが必要であり、個人というスケールに閉じずに、個人より大きい集団、個人より小さい単位、器官、細胞、さらには人間以外の存在を加えたような、そんな膨大な数のネットワークからものを見る、という発想がここにはある。

[第8,9章について2: 「膜」と身体性の同一視]

あと8-9章について、「膜」と身体性との同一視がなされるのはどうにもこじつけを感じる。もともとの話での「膜」とは生物学的自律性によって内と外を切り分けるということだ。そしてこうして切り分けつづけることが、生命システムとか心的システムとかがその同一性を維持し続けることそのものだ、というのはオートポイエーシスの考えだ。そのような意味においては個人を個人として捉え続けているかぎり、認知主義も身体環境主義も現在のネットワーク科学もどれも「膜」であり続けていると思うので。

とはいえ、1-2章および8-9章は駆け足でのまとめであって、充分そのアイデアを展開する余裕はなかったのではないかと思う。(と指摘したら鈴木健さんも認めていた。) じっさいこの本の主眼はそのような世界観を踏まえて世界を変えるためにあらたな制度を提案してゆくところにあるのだろうから。そういうわけで、わたしとしてはこの本は非常に面白かったし、ここで提案されている制度そのものよりは、1-2章および8-9章でスケッチされたアイデアをさらに深めてゆくことに貢献できるかもしれないと思った。

いま田口さんと執筆している本は意識がテーマなのだけど、脳科学の知見の紹介だけではなく、オートポイエーシス論から媒介論を経て、エナクティブ・アプローチから環境と相互作用する主体として意識を捉え直すというものになってる。そういうわけでわたしにとって「なめ敵」で提示されたアイデアは非常に有意義だったし、私と田口さんの本はある意味「なめ敵」で展開されたアイデアへの注釈であり、それを発展させたものになりそうだ。というかそうなってくれるとよいのだけど。

[提案された制度について]

これで終わってしまうと、PICSY、分人民主主義、構成的社会契約論という本論にまったく触れないことになってしまうので、もうすこし書いておく。

これらの制度の提案は大胆で面白いけど、実現可能性はあるのだろうかとか、そのような制度はじつのところ世界を良くするだろうかとか、いろいろ思うことはある。じっさい、PICYについては第5章でそれまでの反響、反論などに答えるパートがある。

これらの制度について、本書では世界を変えるために新しい制度を作って、その新しい制度が世界というか我々の人間観を変えてゆく、というループを想定している。だからこそイノベーションが必要だというわけだ。その理屈はわかる。であれば、そのような制度は現在の人間観から新しい人間観に変えてゆくことを促進するような機構が入っていることが必要に思う。しかし、この本で提案されている制度は、すでに新しい人間観を持った人々に切り替わったあとで初めて成立するようなものであるように思った。現在の我々の人間観は誰か個人の責任を追求したくなるような強い傾向を持っている。そこで暗号通貨や新しい制度が導入されてもそれは分断をより促進する方向にしか働かないのではないか。たとえば社会契約が自動的になされる世界が強制的に来たとき、行き場のない憎しみ、恨みは消えることなく、だれかに向かってゆくだろう。この点についてもっと具体的に考えるために、そもそもその新しい人間観とはどういうものかについて書いてみよう。

現在の人間観とはこういうものだ。われわれは「個人」という強固な「膜」を持ち、自由意志を持ち意思決定し、それがゆえに責任を問い、責任が問われると思っている。じっさいには逆であることが本書では指摘されてる。つまり、責任という概念を成立させるためにこそ自由意志が仮構される。これは非常に納得がいく。そして新しい人間観では、人間は個体というレベルからより小さいスケール、さらにより大きいスケールへとどちらの方向にもいくらでもばらばらになり、つながるものとして捉えられる。

なお、「なめらかな社会」「膜を緩やかにする」という言葉から、個体のレベルから国家や集団のレベルへの意識の従属のような全体主義を想定していると読んだ人をいくつかネットで見たけど、それはタイトルだけ見て想像しているか、この本をちゃんと読めてないのではないかと思う。むしろ逆方向に、個体のレベルをバラバラにしてしまうことに重点が置かれていることが、前述の"internet of cells"の発想からもわかる。

ともあれ、ここで提示された人間観はじつは非常に仏教的なものであり、そしてそれは、ブッダが「人間にとっての自然な傾向に逆行するもの」(魚川祐司氏の「仏教思想のゼロポイント」のどこかに書いてあったはず)と説明したものではないか。なんかそういう、ある意味非人間的で不自然なところに向かおうという世界観がここには内包されているのではないかと思う。(仏教的というとイメージが湧くかと思って書いた。そこで自己は解体されるけど、我々の自己がなくなるわけではない。ブッダだって個体としての人間は死んだ。それと同じように、けっして自己を無くした人間が生まれるのではないと思う。)

だから間違っていると言いたいわけではない。じつはわたしはこのような人間観に惹かれている。でもその人間観は、たとえばこんなものではないか: 愛する人が亡くなったときに(自分にもなにかできたのではないだろうかと)自分を責めたりせずに、かといってその原因を作った人を見つけて憎み恨むとかでもなく、そういうものだ(“so it goes”)と言って事務的に必要なことを処理して、ふつうに次の日を生きるようなものだ。繰り返すけど、わたしは人類学的スケールではそういう方向に人間が変化してゆくほうが望ましいのではないかと思ったりする。いまの分断、歴史的禍根に基づく憎しみ、そういうものを思い起こすならば。でもそういう世界ではゲーム理論的な意味で、古い人間観を持つ人間がより適応的であるようにも思う。

ってなんかすごいこと言い出したぞ、俺。そんなわけで、私は「なめ敵」が悪しき全体主義を志向しているとは読まなかったけど、かといってその新しい人間観が多くの人に受け入れられるような穏当なものとも思わない、というわけ。今日はここまで。

(追記: 階層の話はもっと整理できることに気づいた。あるオートポイエーシスなシステムについて「網」というのを考える時は常にその構成要素を観ている。だから社会システムについて「国」「集団」を実体化せずに「個人」(ルーマン流なら「コミュニケーション」)を観るのが「網」である。心的システムについて「意識」を実体化せずに「感覚運動カップリング」と「ニューロン間ネットワーク」を観るのが「網」である。生命システムについて生きてる細胞を実体化せずにその代謝反応を観るの「網」。だから「なめらかな社会」とはあくまでも「網」としての社会(社会を構成する個々の人のつながり)であって、自己と他者が溶け合って一つになる世界ではない。同様に「なめらかな個人」というのを構想するならば、それは網としての個人(個人を構成する器官や細胞のつながり)であって、理性と感情が統一された精神とかではない。)

脚注

注1: この3人は池上研所属時にVarelaの"Principles of Biological Autonomy"の勉強会をしたというメンバーで、ガチでオートポイエーシスを数理的に勉強している人たちだ。余談になるけど、この話を私は2012年の国際意識学会ASSCでブライトンに行ったときに鈴木啓介さんと飯塚博幸さんから聞いて、すごい驚いた。わたしは2000ゼロ年代から独学でMaturana & Varelaの「オートポイエーシス」「知恵の樹」だけでなく、80年代以降のMaturana単独での論文やVarelaのPrinciples …やそれ以降の論文を読んでいるところだったので。このあたりを思想としてでなく、科学者として読んでいる人がほかにもいるんだと世界が広がる思いだった。

注2: あらかじめじっくり読む時間が取れなかったけど、第1,2章と文庫版加筆部分だけはちゃんと読んだので、そこを中心に書いてみる。メインコンテンツであるPICSY、分人民主主義、法と軍事の部分は数式はとばしてざっと読んだ。

注3: そうはいっても、ルーマンがこれらのシステム間の関係を考えていないというわけではなくて、むしろその関係こそがルーマン社会システム論の本体というところがある。ルーマン自体は心的システムと社会システムとが構造的カップリングの関係にあるという話をしている。つまり、心的システムと社会システムはそれぞれが有機構成organizationの面からは閉じている(これがオートポイエーシスであることの定義そのもの)。このため、社会システムが心的システムから創発するみたいな言い方にはならない。あくまでも社会システムの構成要素はコミュニケーションであって、心的システムではないので。ただし、社会システム論を構築したいという観点からか、進化的な発想はあまりないように見受けられる。すくなくとも「自己言及性について」(二クラス・ルーマン)の1章を読んだかぎりでは。

- / ツイートする

- / 投稿日: 2022年12月25日

- / カテゴリー: [オートポイエーシス、神経現象学、エナクティヴィズム]

- / Edit(管理者用)