大泉匡史さん「意識の統合情報理論」セミナーまとめ(5/5)

pooneilの脳科学論文コメント » トノーニの意識の統合情報理論 » 大泉匡史さん「意識の統合情報理論」セミナーまとめ(5/5)

前回のつづき。(全5回分の記事をつなげてPDF化しました。まとめて読むときはこちらを使うことをお勧めします:IIT20161115.pdf)

4-4. 機能と現象の関連

Figure 5 by Oizumi et al 2014 / CC BY 4.0

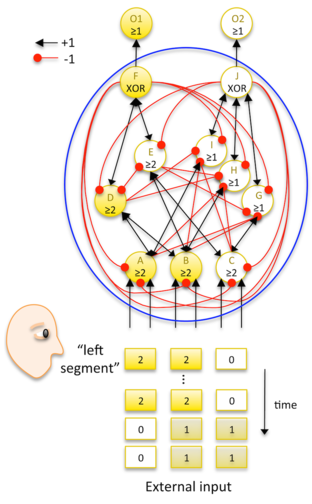

IIT3.0論文のFig.22の話。図5に示したネットワークは機能としては、ABが応答する外的入力(left segment)のときにはO1という出力を出し、BCが応答する外的入力(right segment)のときにはO2という出力を出すという左右の弁別をするsensorimotor processingをするネットワークと言える。神経科学者の眼からはDは左segmentのfeature detectorに見えるだろうし、FはO1という行動のコマンドニューロンに見えるだろう。

しかし、IITの立場からは、そのφやconstellationはそれらの入出力、機能とは直接的には関係なく定まる。もちろん、結果としてφやconstellationが表していると考えられる現象は、入出力から定まる機能とは相関はあるのだけれども、それはあくまで間接的なものでありつづける。

これがIITにおける機能と現象の関係についての態度であり、IIT3.0論文のDiscussionにおいてもIITがまだ不完全であることのひとつとして、この関係について以下のように議論している。

IITにおいては、脳のようなMICS (Φが極大を取るような複合体)と環境の関係はいわゆる「情報処理」の関係ではなくて、内的な因果構造と外的な因果構造の「マッチング」の関係にある。マッチングの定量化の方法としては、「通常の環境と相互作用するMICS」と「(構造を失った仮想的な)環境と相互するMICS」との距離を用いることができるかもしれない。「マッチング」の概念、そして「環境への適応がmatchingを上昇させ、その結果意識(レベル)の上昇を起こす」という予測については今後研究を進めてゆく予定である。このためには(かつてのanimat論文のような)バーチャル環境での進化的エージェントの実験や神経生理学的実験を用いる。(吉田による端折った訳)

そういうわけで、3-5で指摘した意識のcontentと表象の問題は、IITではmatchingというアイデアで解決しようとしており、そしてそれはまだ途上であるというのがIITの現状のようだ。私はこの部分が現象的意識の理論にとって無くてはならない部分であり、この問題を解決しないとIITが現象的意識の理論として成り立たないと思う。

5. IITの神経生理学的実験への応用

二日目のセミナーはこの部分に関して詳しく説明があった。ちょっと長くなりすぎたので、ここはズバッと省略させてもらいます。未発表のデータもあったことだし。

要は、partitionという作業が入っているために実際の神経生理学データにそのまま応用することが不可能なIITのΦやconstellationといったものを、いかにして各種の近似を入れて応用可能なものにするか、そしてそれによって神経生理学データをどのように解析することが出来て、それは相互情報量MIではわからないものがどのくらいあるかを示すことによって、IITが机上の空論でなく実際に意味のあるものであるという証拠を積み上げてゆく、という大事なステージ。

神経生理学者としては、自分の実験データを解析する際にどのようにIITを活用できるだろうか、という視点から話を聞かせてもらった。

6. 概括的なコメント

ここまでセミナーの内容に沿っていくつかコメントをしたけれども、もうすこし概括的にいくつか書いておきたい。まずいちばん言いたいことをまとめるとこうなる:

今回IIT3.0論文を精読してセミナーに参加したことで、個々のニューロンにとっての内的な情報としたらこういう形になるであろうこと、機能及び表象と完全に無縁な形で理論構築がなされていることを理解した。よって、IITには拘束条件が足りてないところ、必然性に欠ける部分があるものの、機能と表象から切り離した上で理論構築するとこのような形になるであろうということはわかった。

以前私はIITがある種の表象主義であり、NCCの後継であり、だからこそCristof KochがIITの擁護者になったのだということを書いたことがあるが、この考えは撤回しないといけない。IITはNCCでやっていることとは随分違うことをやっている。

では以前指摘したNCCとIITの連続性とは何かというと、脳活動=意識状態とする「同一説」的な考え(クリックのastounishing hypothesisというのも同じ)のことだとわかった。しかし同一説、つまり無媒介的に脳の状態と意識の状態とを同じものとする考えは(おそらく)すべての神経科学的アプローチで前提していることだ。そうなるとなぜ心の哲学で機能主義や表象主義が必要とされたのかって話に戻る必要がある。

さらにいくつか論点をまとめる。

6-1. 内的な情報量

IITについて知ってからずっと気になっていたことは、IITで言う「内的な情報量」というのがほんとうに内的なのか、環境の入出力をどこかで導入してないのか、ということだった。でも今回精読してみて納得いったけど、IITではたしかにあるニューロンの持つ情報をそのニューロンの現時点での活動状態およびそれにシナプス入力するニューロンの活動とシナプス出力するニューロンの活動から決めていた。わたしはこれは正しいアプローチだと思う。(注4)

ただし、cause repertoireは現時点の活動だけで全てが決まるのではなく、TPM(ネットワークの遷移確率)という統計的モデルを必要とするし、ベイズの定理を動かす段階でprior (P(A(t))も必要になる。(Priorにunconstrainedなnull distributionを使うべきか、それとも実際の発火履歴を使うべきか、というのも確定しているわけではないようだった。) そういうわけで、ここで計算される情報量自体はあるニューロンがアクセスできるものではなくて、ローカルではあるが外部から計算されるものであった。また、MIPやunconstrainedなnull distributionとの比較という形でIITには「そうであったかもしれない」というアンサンブル分布を持つことを必要としている。この点で充分「内的」でないのではないか、と考える。

あるニューロンAにとって入力ニューロンBの活動のon-offが本当に違いを生み出すものであるか、ということが「内的」な情報であるためには必要だ。もしある入力ニューロンBの活動が後続のニューロンAに全く影響を与えないのならば、たとえ解剖学的結合があってもニューロンAにとってニューロンBの活動は「違いを生む違い」になっていないのだから、それはニューロンAにとって「内的な」情報とはならない。

「内的な」情報を考慮する際にはそのような「違いを生む違い」をするものだけが残り、他のstateはそのニューロンにとって意味がない、という形でcause repertoireが縮退する必要がある。"concept"がやろうとしていることはどうやらそれのようで、cause repertoireの横軸が減るのではなくて、φ>0なconceptが残るということを用いて、「違いを生む違い」の場合の数を決めるということをしているのだろう。Conceptという言葉に惑わされず、そのような「違いを生む違い」として可能なものの数、という理解をすればいいのかな、と思った。

もちろん、じっさいにニューロンが情報量を計算する必要があるわけではなくて、ニューロンはシナプス入力によってチャネルを開いて発火して、とただ物理法則に従っているだけにすぎない。だからここでいう「情報」というものは物理的世界に偏在してそれが法則的に意識を生み出す、というようなことを想定していることになる。

これは「情報が世界自体が持っている」とするフレッド・ドレツキの考えが正しいのかということに関わる問題かもしれない。また、光は最短距離を行こうという意志があるわけでもないのに結果として水の中を屈折して進むという変分原理のような考えで、この情報を持つ複合体が自己の境界を決めて極大を持つような相転移を起こす、ということを想定しているのだろう。また、近年の「マクスウェルの悪魔」実験で議論されるような「物理世界における情報」も射程に入るだろう。

残念ながら私にはこのあたりについてもっとたくさんの勉強が必要だ。これは私自身の課題なのだが、「情報とは何なのか」ということを「そうであったかもしれない」というアンサンブル分布を持つことという「反実仮想」を含んだものとして捉え直すことによって、IITの根幹である「情報」の概念を見直した理論が作れないだろうか、とか考えてる。

6-2. Sensorimotor contingencyとの関係

もともとIITについては「オートポイエーシス的でない(ゆえに意識の理論として何かが欠けているのではないか)」という印象(というかheuristics)があった。それは環境との相互作用を明示的に取り込んでいないからだった。しかし今回詳しく読んでみて、環境との相互作用を取り込んでIITを拡張することが可能なのではないかと考えた。この考えについて以下に提案してみたい。

上記の図5をもう一回見直して見てほしいのだけど、この図のネットワークの出力O1, O2と視覚入力を因果的につなげてやれば、sensorimotor contingencyのモデルになる。つまり、左segmentが提示されたときはO1の活動によって左にサッカードしてsegmentを視野の中心に持ってくるし、右segmentが提示されたときはO2の活動によって右にサッカードしてsegmentを視野の中心に持ってくる、というモデルに改変することができる。

IITでの因果ネットワークはニューロンの結合であることを必要とはしていないから、このようなsensorimotor contingencyも立派な因果ネットワークの一種だ。

さらに前回(4/5)の図4でも言及したように、外部のループを含んだシステムはΦは小さいがnon-zeroのネットワークを作ることが可能になる。(Exclusionによって、ループの部分は排除されるが。)

そうしてみると上記の図5で出力と入力をつなげたネットワークでは外部のループの部分が弱いのでそこでMIPができて、より小さいネットワークのほうが意識の単位として残るだろう。それでよいのであって、我々の意識経験としてもこのsensorimotor contingencyのループは意識の外にあるものとして経験される。

しかし、発達期はどうだろう? まだ大脳皮質が充分に発達していない(充分にintegrateしていない)時期に、赤ちゃんが手を動かしてそれを自分で見るとか、解像度の低いお母さんの顔に向けて目と頭を向けるといったsensorimotor contingencyが成り立つときに、そのループは大脳皮質だけの部分では極大とならないかもしれない。そしてそれこそが幼児期に自他の区別が未分化な状態での意識経験を説明すると言えないだろうか? (同様な考えをセミナーの参加者の方が進化的側面から提案していたのでここにクレジットしておく。)

このような自他未分化な状態では環境を共有することになる。それはexclusion postulateとどう整合的に説明できるだろう? これについても考えた。Aさんにとっての環境とBさんにとっての環境は視点の違い、sensorimotor conringencyの違いという意味において異なっており、まったく同じ環境を共有しているわけではない。だからexclusionはここでは問題にならない。(もしくはexclusionの再定義が必要になる。)

こうしてみると自分にとっての環境と他者との環境との関係はオートポイエーシスで言うところの「カップリング」の関係になっているということが分かる。また、IITの理論構成では機能と現象とは相関はあるけれども、明示的にはお互いが影響を与えないような形になっている。これも意識を持つ有機体と環境とが「カップリング」の関係にあると言っていることと同じかもしくととても近い。

そしてこのカップリングの概念はIIT3.0論文で今後の課題として議論されている「(環境の因果ネットワークと内的な因果ネットワークの)マッチング」とも大いに関連しているだろう。だから、ここで提案している考えはそんなに的外れでもないはずだ。

また、IITはあるinstantaneousなstateごとにΦを定義して、その境界を決めるという点では「作動しているときにのみその境界を決める」オートポイエーシスとよく似ている側面はある。あとはこれが「作動のネットワーク」になっているかだけど、情報の流れはエネルギーそのものではないという意味でもオートポイエーシス的であるといえる。

ちょっとこじつけているところはあるかなあと我ながら思うが、私からのプロポーザルとしては、IITにsensorimotor conringencyを明示的に加えることによって、IITがよりオートポイエーシス的になり、life-mind continuityを実現するようなagentのモデルとして発展させるとで現象的意識の理論により近づくのではないか、というものだ。

7. さいごに

そういうわけで、IITについて批判的に紹介とコメントをしながら、自分だったらどのように拡張するかということを提案してみた。いろいろ勘違い、不正確な点が含まれているだろうと思うので、そのあたりはご指摘いただけたらありがたい。

ここに書いてあることは私なりの理解であり、しかもIITとはかなりかけ離れた立場からのコメントだった。ホンモノのIITを理解したいという人は原著に当たるのをお勧めしたい。今回のセミナーを聞くかぎり、ジュリオ・トノーニと大泉さんの間でも立場が若干違っているように思う。IITはまだ発展中の理論なので、どんどん改善して自分の理論として使ってしまえばよいと思う。私がここでやったのもまさにそういう取り込みの過程だった。

全5回分の記事をつなげてPDF化しました。まとめて読むときはこちらを使うことをお勧めします:IIT20161115.pdf

(注4) その昔(いま調べてみたら2008年1月24日だった)、土谷さんに生理研にセミナーをしに来てもらったことがあって、そのあとで武井くんのうちで飲みながら「夢の実験」(技術的障害を考慮せず、こういう実験ができたらいいと思うものは何か?)というのを議論したことがある。そのときわたしは「一個のニューロンがどう働いているのかを特徴づけるためにそのpreのニューロンとpostのニューロンのすべての発火がわかるような記録ができたらいいと思う」というようなことを言った記憶がある。そのときはいまいちウケはよくなかったのだけど、それこそがまさにIITで一個のニューロンの挙動の完全な描写としてcause repertoireとresult repertoireを作成してそれをもとにそのニューロンにとっての情報とは何か、を規定するために必要なことだった。